食品販売をする際には、許可が必要かどうか把握しておく必要があります。本記事では、「食品販売において許可がいらない食品」「食品販売において営業許可が必要な食品」「食品販売において営業許可は不要だが届出が必要な食品」について詳しく解説します。

食品販売をするならメルカリShopsがおすすめ!

食品をネットで販売するなら、メルカリShopsの活用がおすすめです。メルカリShopsは、月間2,300万人以上のお客さまが利用しているフリマアプリ「メルカリ」内に、自分のお店が持てるサービスです。

フリマアプリ「メルカリ」で、ネットショップに関わるすべての作業が行えるため、スマホひとつでかんたんにご利用いただけます。特別な詳しい知識も必要なく、誰でもネットショップの運営が可能です。

さらにメルカリShopsは、初期費用や固定費用が一切かからず、ネットショップを開設するためのコストを抑えられるのも魅力です。

またネットショップ初心者がつまずきやすい集客の問題も、メルカリShopsならあんしん。

メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」をご利用いただいている多くのお客さまに商品を認知してもらえるため、集客をしなくても早い段階で利益を出すことが可能です。

食品販売において許可がいらない食品とは?

食品を販売するには、安全面や衛生面の観点から特別な許可が必要な場合が多いですが、なかには営業許可が必要ない食品もあります。

営業許可も届出もいらない「届出対象外」に分類される業種は、以下のいずれかに該当するものになります。

- 食品又は添加物の輸入業

- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

- 常温で長期保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業

- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

- 器具機器包装の輸入又は販売業

出典:厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

上記の5つのうち、いずれかに該当する業種は、許可や届出もなくても製造・販売が可能です。そのなかでも、食品販売に大きく関わるのが「常温で長期保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業」です。

常温で長期保存ができるだけでなく、食品衛生上のリスクが低い食品には、包装されたペットボトル飲料や缶飲料、カップ麺、密閉されたジャムなどが該当します。ただし、販売業となっているため、これらを自身で製造する場合には許可が必要になります。

食品販売において営業許可が必要な食品とは?

食品販売をする際は、一部の届出対象外の営業を除いて、すべての食品を扱う事業者に営業許可の取得が義務付けられています。長きに渡り見直しがされていなかった営業許可制度ですが、実態に沿わないものとなったため、2021年6月1日から新制度が実施されています。

新たな制度では、要許可業種が34業種から32業種に再編されており、これに該当する業種は必ず営業許可が必要で、許可なしでは営業できません。

営業許可が必要となる32業種は、以下の通りです。

- 飲食店営業

- 調理の機能を有する自動販売機

- 食肉販売業

- 魚介類販売業

- 魚介類競り売り営業

- 集乳業

- 乳処理業

- 特別牛乳搾取処理業

- 食肉処理業

- 食品の放射線照射業

- 菓子製造業

- アイスクリーム類製造業

- 乳製品製造業

- 清涼飲料水製造業

- 食肉製品製造業

- 水産製品製造業

- 氷雪製造業

- 液卵製造業

- 食用油脂製造業

- みそ又はしょうゆ製造業

- 酒類製造業

- 豆腐製造業

- 納豆製造業

- 麺類製造業

- そうざい製造業

- 複合型そうざい製造業

- 冷凍食品製造業

- 複合型冷凍食品製造業

- 漬物製造業

- 密封包装食品製造業

- 食品の小分け業

- 添加物製造業

出典:厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

これまでの営業許可では複数が必要だったものが一つになったり、許可の範囲が拡大したりと変更され、制度の編成によってより分かりやすくなっています。

営業許可を取るのに必要な条件

営業許可は、書類を提出すれば誰でも許可が下りるわけではありません。

営業許可を取得するには書類だけでなく、以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 条件1 食品衛生責任者の資格を所有している

- 条件2 基準を満たした営業施設を整備している

- 条件3 HACCPに沿った衛生管理をしている

それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。

条件1 食品衛生責任者の資格を所有している

衛生上の考慮が必要とする食品または添加物を、製造または加工する際には、食品衛生責任者を置かなければいけません。食品衛生責任者とは、衛生管理を行う責任者のことで、施設内に必ず1名以上の設置が義務付けられています。

食品衛生責任者は、経営の代表者でなくても良いですし、従業員すべてが持っていなくても問題ありません。

食品衛生責任者を置く必要がある施設は、以下の食品・添加物の製造または加工を行う場合です。

- 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)

- 加糖粉乳

- 調製粉乳

- 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)

- 魚肉ハム

- 魚肉ソーセージ

- 放射線照射食品

- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)

- マーガリン

- ショートニング

- 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

食品衛生責任者を取得するためには、講習を受講した上で、所轄の保健所に届出をします。食品を販売する際は、基本的に食品衛生責任者の資格が必要になることを覚えておきましょう。

条件2 基準を満たした営業施設を整備している

自分で製造・加工した食品を販売する場合、自宅で作ればよいと考えるかもしれませんが、自宅のキッチンで製造したものは販売できません。手作りの食品を販売する場合、基準を満たした設備の準備が必要です。

施設の基準は、改正食品衛生法施行規則によって定められており、すべての施設に共通する基準(共通基準)と、業種ごとに定められた基準(特定基準)、生食用の食肉やふぐを取り扱う基準(特定基準)があります。

基準は都道府県によって異なりますが、共通基準には、営業施設の構造と食品取扱設備、吸水および汚物処理についての基準が定められています。

基準を満たした営業施設を準備したら、それぞれの営業で必要となる営業許可を取得するために、所轄の保健所に相談のうえで、申請書を提出しましょう。そうすると、書類審査と施設検査が行われ、基準に適合していると認められると正式に許可が得られます。

条件3 HACCPに沿った衛生管理をしている

2021年6月1日から実施されている営業許可制度では、食品の営業許可の取得には、HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理をしなければいけません。

HACCPとは、コーデックス委員会が制定したHACCP7原則をもとに、事業者が原材料や製造方法などに応じた、計画を作成して管理を行う管理方法のことです。

HACCPに基づく衛生管理の対象者は大規模事業者で、小規模事業者の場合は、簡潔化されたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施することで対応可能です。

小規模事業者が実施することは、厚生労働省が認めている「HACCPに基づく衛生管理のための手引書」を参考に、以下の1から6の内容を行います。

- 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、

- 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、

- その内容を従業員に周知し、

- 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、

- 手引書で推奨された期間、記録を保存し、

- 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す

食品販売において営業許可は不要だが届出が必要な食品とは?

食品販売をする上で、営業許可は必要ないが、所轄の保健所に届出をしなければいけない業種があります。届出のみが必要な食品は、営業許可の対象外で、届出が必要な業種は、温度管理などが必要な包装食品の販売業や冷凍冷蔵倉庫業などです。

届出が必要な食品の製造・販売は、以下の通りです。

- 魚介類販売業:包装済みの魚介類のみを販売する場合

- 食肉販売業:包装済みの食肉のみを販売する場合

- 乳類販売業:直接飲用に供される牛乳、山羊乳、乳飲料、乳を主要原料とするクリームを販売する場合

- 氷雪販売業 :主として氷雪を仕入れて、販売する場合

- コップ式自動販売機:自動洗浄機能付きで、屋内に設置されている場合に限る

- 弁当販売業:調理済みの弁当を小売りする場合

- 野菜果物販売業:果物卸売業、果実小売業、野菜卸売業、野菜小売業

- 米穀類販売業:雑穀・豆類卸売業、米穀類小売業、米麦卸売業

- 通信販売・訪問販売による販売業:無店舗により、飲食料品を小売りする場合

- コンビニエンスストア:飲食料品を中心とし、セルフサービス方式で小売りする場合

- 百貨店、総合スーパー:各種商品を小売りし、主たる販売商品が判別できない場合

- 自動販売機による販売業:調理機能を有する自動販売機で食品を調理し、調理された食品を販売する場合

- その他の食品・飲料販売業:菓子・パン類卸売業、菓子小売業、パン小売業、飲料卸売業、飲料小売業、乾物卸売業、乾物小売業、茶類卸売業、茶類小売業、酒類卸売業、酒小売業、乳製品販売業、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業、料理品小売業、卵販売業、砂糖・味そ・しょう油卸売業、その他の食品・飲料卸売業、各種食品小売業、他に分類されない飲食料品小売業、その他の農畜産物・水産物卸売業

- 添加物製造・加工業:添加物、添加物製剤の製造または加工を行う場合

- いわゆる健康食品の製造・加工業:いわゆる健康食品を製造または加工する場合

- コーヒー製造・加工業:コーヒー生豆を焙煎し、粉砕して粗びきコーヒーまたはインスタントコーヒーを製造または加工する場合

- 農産保存食料品製造・加工業:果実および野菜を原料として保存食品を製造または加工する場合

- 調味料製造・加工業:食酢製造業、その他の調味料製造業

- 糖類製造・加工業:ぶどう糖・水あめ、異性化糖製造業、砂糖精製業、砂糖製造業

- 精穀・製粉業:小麦粉製造業、精米・精麦業、その他の精穀・製粉業

- 製茶業:購入した茶生葉または荒茶を主原料にして、荒茶または仕上げ茶を製造または加工する場合

- 海藻製造・加工業:海藻を原料として海藻加工品を製造または加工する場合

- 卵選別包装業:卵の選別または包装を行う場合

- その他の食料品製造・加工業:でんぷん製造業、蒟蒻原料(蒟蒻粉)製造業、他に分類されない食料品製造業

- 行商:店舗を持たずに、菓子、アイスクリーム類、魚介類およびその加工品、豆腐およびその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざいなどを移動しながら販売する場合

- 集団給食施設:学校、病院その他の施設において、継続的に不特定または多数の者に食品を提供する場合

- 器具、容器包装の製造・加工業:合成樹脂が使用された器具または容器包装の製造、加工に限る

- 露店、仮設店舗などにおける飲食の提供のうち、営業とみなされないもの:飲食提供行為のうち、営業とはみなされないもの(任意の届出)

- その他:その他

上記にない業種の場合や、許可が必要か分からない場合は、所轄の保健所で確認しましょう。

届出を用意する際に必要なこと

食品販売において、届出が必要な場合は、所轄の保健所に書類を提出する以外にも「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに基づく衛生管理」の実施が必須です。

詳しくは所轄の保健所に相談の上、準備を進めましょう。

食品販売の許可に関する注意点

食品販売の許可を取得する際には、以下の3点に注意しなくてはなりません。

- 営業許可の取得や届出の提出を怠ると罰則を受ける

- 営業許可は定期的に更新する必要がある

- 食品販売をする際にはラベル貼付が必須

それぞれを詳しくご紹介します。

営業許可の取得や届出の提出を怠ると罰則を受けることに

営業許可や届出が必要な業種なのに、提出せずに販売していると、罰則を受けることになります。これに違反すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を処されます。

また営業の届け出を行わなかった場合には、50万円以下の罰金刑が罰則として設けられています。

出典:厚生労働省|食品衛生法

営業許可は定期的に更新する必要がある

営業許可は一度取得すると無期限に有効ということではなく、期限に応じて更新が必要になります。有効期限は都道府県によって異なりますが、有効期限を5年から8年に設定している都道府県が多いです。

また有効期限は、取得時に決められるのですが、基本は5年で判別項目別に査定をして、達成している項目数が多いほど許可年数が加算されます。

有効期間内に更新しなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を処されることになるので、営業を続けるなら忘れずに更新しましょう。

出典:厚生労働省|営業許可の有効期間について

出典:厚生労働省|食品衛生法

食品販売をする際にはラベル貼付が必須

食品の販売には、営業許可の取得や届出の提出以外にも、商品に原材料や販売元などの内容を表示することが義務付けられています。食品の内容を表示するためには、内容を記載したラベルを用意し、販売する商品の見やすい部分に貼付します。

食品表示に記載する項目は、以下の通りです。

- 名称

- 賞味(消費)期限

- 原材料名

- 内容量

- 保存方法

- 遺伝子組換え

- 販売元(輸入した食品の場合は、原産国名と輸入者名を記載する)

- 添加物

- アレルギー

添加物やアレルギーは、食品によって有無が異なります。弁当や総菜、菓子、調味料、缶詰、瓶詰などの加工食品や添加物には、栄養成分表示が必要です。卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かにの7品目は、特定原材料に定められているため、使用している場合は必ず表示が義務付けられています。

出典:消費者庁|食品表示法の概要

出典:日本ハム 食の未来財団|食物アレルギーの原因食物とアレルゲン表示

加工食品を販売する場合の資格

加工食品を販売する際は、必要に応じて許可や資格を取得しなければなりません。扱う商品の内容に応じて、必要な許可や資格を取得しましょう。

【許可】食品衛生法に基づく営業許可

「食品衛生法」とは、食品や飲料により発生する恐れのある健康被害を防ぐための法律です。この法律は、食品の安全性を確保する役割を果たしています。

加工食品を生産・販売する場合、該当する地域の保健所から「営業許可証」を取得する必要があります。

ただし、すべての加工食品が営業許可の対象となるわけではありません。厚生労働省が示す具体的な資料によると、一部の食品は営業許可の届け出が不要な場合もあります。

事業を開始する前に、営業許可が必要な対象や不要な対象について、厚生労働省の資料を確認してみましょう。

【資格】食品衛生責任者資格

加工食品を販売する事業者は、「食品衛生責任者資格」を取得する必要があります。この資格は、食品業界において食品衛生の管理と安全性を確保するための資格です。

食品衛生責任者資格は、食品業界全体の健全な運営と消費者の安全を確保するために求められます。

食品衛生責任者は、営業許可の届け出を行うために必要な要件のひとつでもあります。つまり、加工食品を販売する際には、営業許可証と食品衛生責任者の両方が必要です。

なお、以下の資格を持つ場合は、食品衛生責任者の資格が取得できます。

これらの資格がない場合は、養成講習会を受講して資格を取得しましょう。

加工食品を販売する場合の注意点

加工食品を販売する際は、以下のポイントに注意が必要です。

- 専用の調理室が必要

- 食品表示の義務がある

- 衛生管理を徹底する

専用の調理室が必要

加工食品を販売する場合、食品の安全性と衛生管理を確保するために、専用の清潔な調理室が必要です。

調理室は食品の製造や加工を行うスペースであり、衛生基準を満たすことが求められます。

適切な設備と清潔な環境を整えて、食品の品質と安全性を保つよう心がけましょう。

食品表示の義務がある

加工食品を販売する際には、消費者に対して正確な情報を提供するために食品表示が必要です。

商品名、原材料、アレルギー物質、栄養成分などの情報を適切に表示することで、消費者が安心して商品を選ぶことができるようになります。

食品表示法に基づいて、適切な表示を行いましょう。

衛生管理を徹底する

食品の製造・販売においては、衛生管理を徹底することが最重要です。

食品衛生責任者を配置し、設備や食材の衛生管理を厳格に行うことで、食品中の微生物や異物の混入を防ぎ、消費者の健康を守ることができます。

定期的な清掃や衛生検査、従業員の健康管理などを行い、食品衛生を確保しましょう。

手作り食品を販売する場合の資格

手作り食品をネットショップで販売する時には、食品を製造や販売するために必要とされている「食品衛生管理責任者」の資格が必要になります。

手作り食品はほとんどのケースで営業許可が必要

ネットショップで手作り食品を販売する場合「食品衛生管理責任者」の資格以外にも、販売するものに応じた営業許可が必要になります。

一部対象外のものもありますが、ほとんどのケースで必要です。

例えば手作りマフィンやクッキーの販売の場合は、「菓子製造業」の営業許可が必要になります。

手作り味噌や醤油を販売する場合は「みそ又はしょうゆ製造業」の営業許可、手作りジャムなど、密封状態で常温販売される食品には、「密封包装食品製造業」の営業許可が必要です。

他にも手作りの浅漬けやぬか漬け、キムチといった漬物の販売は令和3年6月1日から「漬物製造業」の営業許可が必要になりました。

これらの手作り食品にはすべて「食品衛生責任者」の設置が必要ですので、併せて確認し、資格と販売する食品に合わせた許可を取った上で販売を開始しましょう。

【資格】食品衛生責任者資格

食品衛生責任者というのは、食品衛生法に定められた資格であり、各都道府県の保健所が管轄する公的資格を指します。

また、1人の食品衛生責任者が複数の施設を兼任することは不可能なため、注意が必要です。

ネットショップで販売する際に必要な資格のため、必ず取得しましょう。

営業許可取得までの流れ

ネットショップでの手作り食品の販売はほとんどのケースで営業許可が必要ですが、ここからは営業許可を取得するまでの流れを解説します。

販売したい商品を持参し保健所に相談する

まずは、販売したい商品や商品に関する資料などを持参して保健所に相談に行きましょう。

商品についてのヒアリングの後、この後何が必要かを案内してもらえます。

同時に店舗を構えて商品を販売したい場合は、販売したい商品と同時に設計図を必ず工事前に持参しましょう。

保健所に営業許可申請を行う

相談が完了したら、次に保健所に「営業許可申請」の提出が必要です。

営業許可申請時に必要になる書類は主に以下の通りです。

- 営業許可申請書

- 食品衛生責任者の資格を証明する書類

- 場所の見取り図(手作り食品を販売する場合に必要)

- 内装の配置の平面図(手作り食品を販売する場合に必要)

- 営業設備の大要・配置図(手作り食品を販売する場合に必要)

- 登記事項証明書(法人が申請する場合のみ必要)

- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合のみ必要)

また、営業許可の申請には手数料を支払う必要があることがほとんどです。

初めて取得する場合は15,000円から20,000円程度のところが多いでしょう。

書類を窓口に提出する時に一緒に支払うため、お金の用意を忘れないよう注意が必要です。

担当者の施設検査を受ける

あらかじめ保健所の担当者と施設検査のスケジュールを組み、施設の工事が完了したら検査を受けます。

施設検査では主に以下の項目をチェックされやすい傾向にあります。

- 蓋つきの衛生的なゴミ箱の設置の有無

- 床や壁など清掃しやすい施設かどうか

- トイレの手洗い場の設置の有無

- キッチンと客席がはっきりと分かれているか(同時に飲食店を構える場合のみ)

営業許可証の交付

検査に合格したら、保健所に行き、営業許可証を交付してもらいます。

交付を受けたのちに、ようやく営業の開始が可能になります。

自治体によって交付までにかかる日数が異なるため、ネットショップで手作り食品を販売したいと思っている場合は、余裕を持ったスケジュールで申請を行うようにしましょう。

食品衛生責任者の資格の取得も必要

ネットショップで手作り食品の販売を行うには、営業許可だけでなく食品衛生責任者の資格の取得も必要です。

食品衛生責任者の資格は必須ですが、難しい試験や学校に行かなくては取得できないものではありません。

この資格を取る方法のひとつとして、各自治体が実施する食品衛生責任者養成講習会への参加があります。

養成講習は17歳以上(自治体によって高校生は不可)であれば誰でも受講が可能で、講習は6時間程度で終了します。

講習終了後に行われる試験に合格することで資格を取得することができ、受験費用もテキスト代を含め10,000円程度のため、副業で手作り食品をネットで販売したいという方も安心です。

講習は予約制のため、東京や大阪などの大都市の場合は予約が埋まりやすい傾向にあります。

食品衛生責任者の資格が必要だと分かった時点で、早めに申し込むことをおすすめします。

メルカリShopsを使えばたくさんのお客さまに向けて食品販売ができる

フリマアプリ「メルカリ」内に自分のお店が持てるメルカリShopsで食品を販売すれば、多くのお客さまに向けて商品をアピールすることができます。

数多くのメリットがあるメルカリShopsですが、食品を販売するうえで、特に魅力的なのが、以下の5つです。

- 月間2,300万人以上のお客さまに向けて商品をアピールできるから集客に強い

- 冷蔵・冷凍品も「クールメルカリ便」を使ってお得に配送できる

- 「タイムセール機能」など売れやすくする機能が充実している

- 初期費用・月額利用料は一切不要!コストを抑えて運用可能

- サポートコンテンツが充実しているので初心者や万が一のトラブルの際でもあんしん

ここでは、上記の5つの魅力について、ひとつずつ詳しくご紹介します。

月間2,300万人以上のお客さまに向けて商品をアピールできるから集客に強い

集客活動は、ネットショップで売上を伸ばす際に欠かせません。

しかし新しくネットショップを開設する場合、どうしても集客という壁に当たってしまうものです。

集客のためにはオリジナル性や話題性など、試行錯誤を重ねて長い期間をかける必要がありますが、メルカリShopsならフリマアプリ「メルカリ」内にショップを開設できるためあんしんです。

メルカリShopsで食品の販売をすると、フリマアプリ「メルカリ」の検索画面で表示されます。

そのため、販売開始後すぐにフリマアプリ「メルカリ」をご利用いただいている月間2,300万人以上のお客さまに向けて商品をアピールできます。

多くのお客さまに商品を認知してもらえるので、ネットショップ初心者でも売れる確率が高まります。

冷蔵・冷凍品も「クールメルカリ便」を使ってお得に配送できる

販売する食品によっては、冷蔵や冷凍が必要なケースがあります。

冷蔵・冷凍品を配送する際にはクール便を利用しますが、クール便は送料が高くつくと不安に感じる方も少なくないでしょう。

配送料金は経費のひとつとして必要な費用のため、利益をあげるためにはなるべく安く済ませたいものです。

メルカリShopsでは「クールメルカリ便」を利用することで、配送料を安く抑えることができます。

「クールメルカリ便」とは、クロネコヤマトのクール便を利用したメルカリShopsのみで利用できる配送方法のことです。

「クールメルカリ便」は60サイズから120サイズまでに対応しており、配送料金はサイズ別で全国一律になっています。

お客さまのお住まいが日本全国どこであっても料金は変わらないため、送料のことは気にせず販売価格を決められます。

また料金以外にも、宛名書きの手間が省けたり、アプリでかんたんに配送状況を確認できたりする点も嬉しいポイントです。

メルカリShopsで食品を販売する際は、「クールメルカリ便」を上手に活用してみてください。

「タイムセール機能」など売れやすくする機能が充実している

メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」の市場を活かせる集客力の高さに加えて、集客のための便利な機能が充実しているのも特徴です。

例えば、期間限定で販売中の商品を割引価格で販売できる「タイムセール機能」を利用すると、セール価格としてタイムラインの目立つ場所に掲載されるため、購入につながりやすくなります。

また、タイムセールが開始するとショップのフォロワーに対して通知が送信されるため、購入の後押しもできます。

「タイムセール機能」以外にも、ショップのフォロワー限定で使える「ショップクーポン機能」やショップのPRをサポートする「SNS連携」など、さまざまな機能を無料で利用可能です。

いずれの機能もスマホやパソコンからのかんたんな操作で設定できるので、ネットショップ運営が初心者の方でも無理なく集客して売上アップを狙えます。

初期費用・月額利用料は一切不要!コストを抑えて運用可能

ネットショップの立ち上げ方によっては、数十万円や数百万円もの費用がかかってしまいます。

そのため、ネットショップを開始する際には「どのくらいのコストがかかるか」という点は重要なポイントです。

その点、メルカリShopsであれば、かかる費用は商品が売れた際に発生する販売手数料(10%)と、振込の際に発生する200円の振込手数料のみ。

初期費用や月額利用料は一切発生しません。

コストを抑えてネットショップを運用したい方にとって、メルカリShopsは非常に最適で便利なプラットフォームになっています。

サポートコンテンツが充実しているので初心者や万が一のトラブルの際でもあんしん

メルカリShopsは、開設や運営の際に困ったことがあった際にすぐ解決できるよう「メルカリShopsガイド」があります。

「メルカリShopsガイド」のトップページには検索窓が設置されてあるため、迅速な解決が可能です。

また、ネットショップの運営している際に万が一お客さまとの間でトラブルが発生してしまった際にお問い合わせフォームよりご連絡いただけるようになっています。

さまざまなサポート体制が整っているので、ネットショップ運営がはじめての方もあんしんしてご利用いただけます。

【まとめ】許可が必要な食品・いらない食品を正しく把握しよう!

食品の販売は、ものによって許可がいらないものと営業許可が必要なもの、届出のみでよいものがあります。許可が必要な食品といらない食品を正しく理解しておくことが必要です。

許可や届出が必要なのに、無許可・無届けのまま販売すると、罰則を受ける恐れもあるため、販売前に必ず把握しておきましょう。また、営業許可には有効期限があり、期限内に更新する必要もある点も注意が必要です。

メルカリShopsでは、必要な許可や届出をすれば食品も販売できます。ネットショップを出店することで、全国の方が顧客対象となるため、お客さまの幅をより広げることができます。本記事でご紹介した内容を参考に、ぜひメルカリShopsで食品の販売にチャレンジしてみてください。

メルカリShops法人開設まるわかりガイド

- 月額・年額無料

- 手数料は販売価格の10%と売上金を振り込む際の振込手数料のみ

- 最短2日で審査完了

ショップ開設申請時に準備するもの(※2025年10月時点)

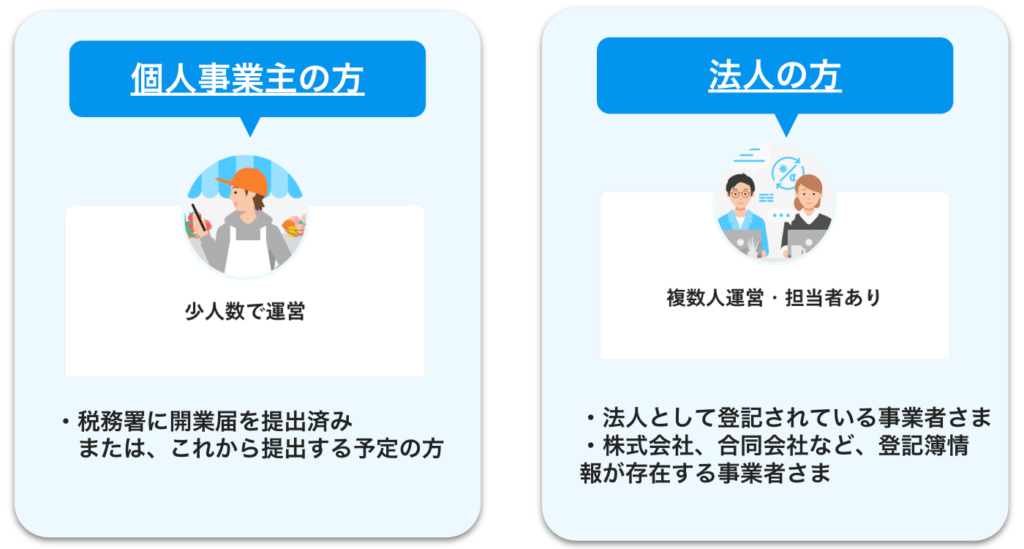

メルカリShopsでは、「個人事業主」と「法人」の2つの種別でご登録いただけます。ご自身の状況に合わせて、必要な準備をご確認ください。

<法人の方>

- 事業者情報

- 登記簿に記載された代表者情報

- 売上金の振込口座情報※1

- 許認可証・許認可証画像※2

- ブランド審査手続きに必要な情報・書類※3

- 法人についての情報(登記簿住所もしくは本店の外観がわかる写真)※4

- メルカリShops登録情報・運営者情報

- 購入者へ表示する内容

<個人事業主の方>

- 許認可証・許認可証画像※2

- ブランド審査手続きに必要な情報・書類※3

- 売上金の振込口座情報※5

- 本人情報/本人確認書類の画像

- 個人事業主についての情報※6

- メルカリShops登録情報・運営者情報

- 購入者へ表示する内容

※1:法人名義の口座が必要です

※2: 許認可証が必要な商品を販売するには、ショップ開設時・情報変更時・許認可が必要な商品の出品時に許認可証の両提出と必要情報の入力が必要です

※3:当社定のブランド商品を販売する場合、必要事項の入力や書類の提出が必要です

※4:2025/10/22以降順次

※5:口座名義は個人事業主本人の名義または屋号を指定してください

※6:過去2年以内の所得税青色申告決算書・確定申告を税務署に提出したことを証明するためのスクリーンショット・メルカリShops以外の販路情報・ECサイト未運営の場合、実店舗の外観/住所がわかる写真のアップロードする必要があります

最新情報はメルカリShopsガイドをご確認ください。

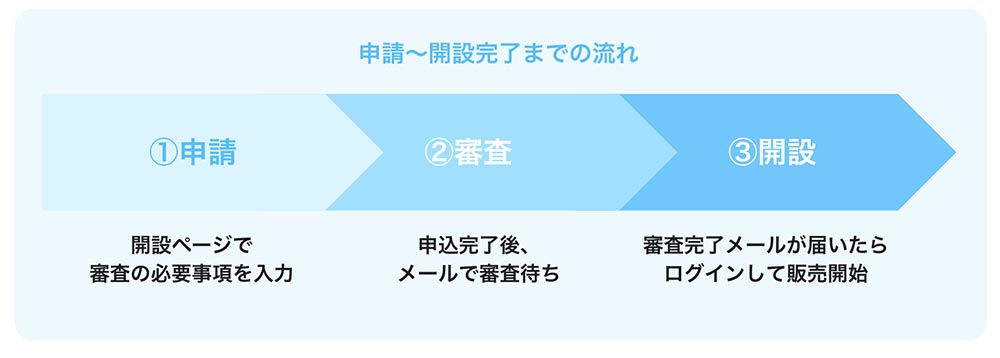

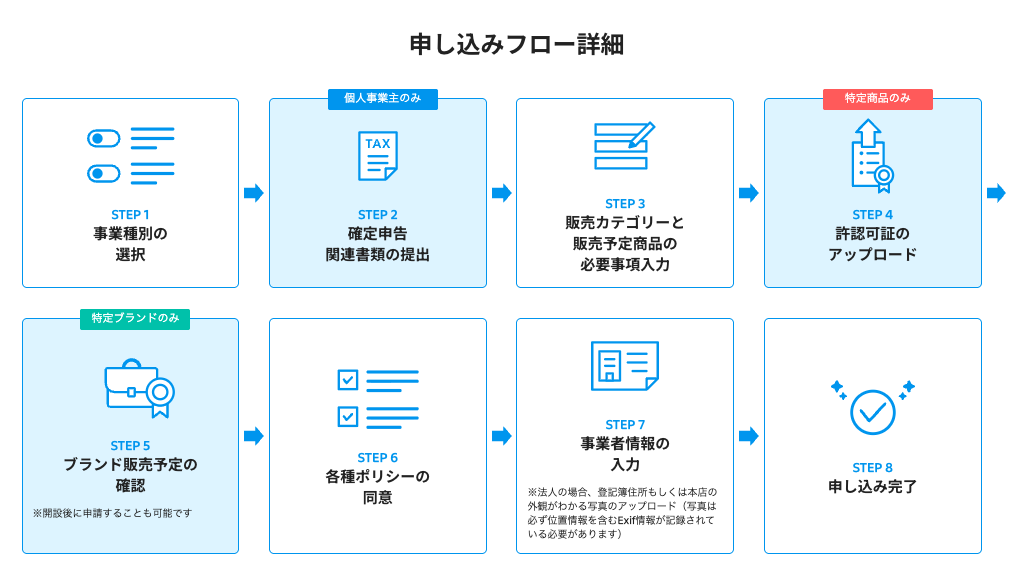

審査は最短2日!スマホ・PCから申し込みが可能

リンク先より、申し込みから利用開始までは3ステップ!

また、食品・酒・中古品・化粧品・弊社指定ブランドなどをお取り扱いの場合は、以下が必要な場合があります。

事業者向けの便利な機能が充実!

2,300万人以上が毎月お買い物を楽しむフリマアプリ「メルカリ」市場に出店できるメルカリShopsでネットショップ運営に挑戦しましょう!

![[V68_MS_766]アパレル販売を始めるためのステップと成功のポイント!実店舗とEC市場の違いと選び方](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/03/名称未設定-1200-x-630-px-4-1-300x158.jpg)