ネット通販業界が賑わいを見せているなかで、実店舗だけでなく、ネットで食品を購入するという選択肢も増えています。この機会にご自身が作った加工食品を販売したいと考える方もいるかもしれません。今回は、ネットショップでの加工食品販売の流れやどのような許可が必要なのかなどを見ていきましょう。

加工食品の販売ならかんたん・あんしんに販売できるメルカリShopsへ!

メルカリShopsでは、日本全国の産地直送品や地元で人気の特産品の他に、自身で作った加工食品をお客さまへ直接販売することができます。最短10分もあればご自身のネットショップを開設できます。

メルカリShopsではフリマアプリ「メルカリ」を利用する多くのお客さまに向けて商品をアピールできるため、売れやすくなっています。

商品が売れるまでは一切の費用がかからないので、最低限のコストのみで販路を広げられるのも魅力のひとつです。

作り手のこだわりの商品をあんしん・あんぜんにネット販売するならメルカリShopsがおすすめです。

記事後半ではより詳しくメルカリShopsについてご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

加工食品とはどのようなものを指す?

加工食品とは、天然物の食品を長期に保存したり、手軽に食したりすることを目的に調味料を足す、熱を加えるなどしたものを言います。

具体的には、以下のような行為を加工とみなします。

- 切断、粉砕、混合

- 盛り合わせ

- 骨取り

- 表面をあぶる

- 結着防止の植物性油脂を塗る

加工食品の具体例

加工食品は、主に「農産加工食品」「畜産加工食品」「水産加工食品」の3つに分類されます。

加工食品の中には、生鮮食品との区別が難しいものがあります。迷った場合は以下の食品表示ガイドもご参考ください。

参考:早わかり食品表示ガイド(令和5年3月版・事業者向け) ※P.27「Q 以下の商品は生鮮食品ですか、加工食品ですか。」

農産加工食品の具体例

- 加熱したもの:タケノコ水煮、ふき水煮、水煮のわらび、ゼンマイ など

- 乾燥させたもの:乾しいたけ、干しぶどう など

- 異種混合したもの:異なる種類をミックスしたカット野菜・カット果物 など

畜産加工食品の具体例

- 調味したもの:調味液に付けた味付けカルビ・豚肉 など

- 衣をつけたもの:パン粉をつけた豚カツ用豚肉、唐揚げ用の鶏肉 など

- 表面をあぶったもの:牛たたき など

水産加工食品の具体例

- 加熱したもの:加熱したむき身あさり、ゆで海老、うなぎ蒲焼き など

- 塩蔵したもの:いくらのしょうゆ漬け、塩たらこ、塩蔵わかめ など

- 水分調整などの目的で乾燥させたもの:ひもの

- 酢などに着けたもの:しめさば

- 異種混合したもの:刺身の盛り合わせ など

加工食品を販売するために必要な許可と資格とは

加工食品を販売するためには、保健所、販売をする場所の自治体から許可および資格を得る必要があります。

【許可】食品衛生法に基づく営業許可

食品衛生法とは、食べ物や飲み物によって発生するかもしれない健康被害を防止するための法律です。この法律によって、食品の安全性が確保されます。

食品衛生法では、このような飲食に関連する商品を作り販売する場合は所轄の保健所に「営業許可証」というものを交付してもらわなければなりません。

ただし、食品の中にはこの営業許可の届け出がいらないものもあります。

営業許可の届け出が必須なもの、いらないものについては、厚生労働省によって具体的に示した資料があるので、事前に確認をしましょう。

参考:厚生労働省医薬・生活衛生局「営業許可制度の現状について」

ここでは、許可の届け出が必須となる主な営業について詳しく解説します。

飲食店営業

飲食店営業の定義は、以下の通りです。

“食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業”

飲食店営業は、食堂や喫茶店、レストラン、弁当屋などを営業する際に必要な営業許可です。店内で食事をするタイプの店舗はもちろん、短期間のうちに食べることを前提に提供するテイクアウト店も飲食店営業の許可が必要になります。

以前は喫茶店やサロンなどは飲食店営業ではなく、喫茶店営業という項目でしたが、法改正により喫茶店営業も飲食店営業に統合されました。

調理の機能を有する自動販売機

調理の機能を有する自動販売機の定義は、以下の通りです。

“調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業”

調理の機能を有する自動販売機は、自動調理機能付きの自動販売機やコップ販売式の自動販売機を屋外に設置する場合に必要な営業許可です。

以前は調理の機能を有する自動販売機に関する営業許可は、飲食店営業または喫茶店営業に含まれていましたが、法改正後に単独の業種となりました。

調理の機能を有する自動販売機で営業許可が必要なのは、屋外に設置する場合のみです。建物内にコップ式自動販売機や包装済みの冷凍食品を温めて提供する自動販売機を設置したり、包装済みの冷蔵・冷凍品、パンなどの自動販売機の場合は営業許可よりも簡易的な届出の対象となります。

食肉販売業

食肉販売業の定義は、以下の通りです。

“鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。”

食肉販売業は、牛や鶏、豚、馬などの生肉を販売する際に、食肉販売業の営業許可が必要です。生肉をコロッケやメンチカツ、とんかつなどにして未加熱のまま販売する場合、食肉販売業のみで飲食店営業は不要です。ただし未加熱のものを仕入れて、調理して提供する場合は簡易的な届出が必要になります。

また生肉であっても、容器に入った状態を仕入れて、そのまま販売する場合は、食品に触れないため、食肉販売業の営業許可は必要ありません。

魚介類販売業

魚介類販売業の定義は、以下の通りです。

“店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り業を除く。”

魚介類販売業は、 小売販売を行う方を対象とした営業許可で、いわゆる仲卸業者も含まれます。鮮魚介類とは、活〆や放血を行った状態や頭・内臓・鱗を取り除いたもの、切り身またはむき身、生干しなどの加工が行われた魚介類のことで、冷凍品も含まれます。

ただし生きた状態の魚介類や容器に入れた状態で仕入れてそのまま販売する場合は、営業許可は不要です。

魚介類競り売り営業

魚介類競り売り営業の定義は、以下の通りです。

“ 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売

する営業。”

集乳業

集乳業の定義は、以下の通りです。

“ 生乳を集荷し、これを保存する営業。”

集乳業は、牛やヤギの生乳に限らず、生乳全般が対象となります。乳処理業の許可を取得している施設に併設するクーラーステーションの場合は集乳業の許可は必要ありません。

乳処理業

集乳業の定義は、以下の通りです。

“ 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。”

飲料以外の乳製品の製造に関しては、乳処理業ではなく乳製品製造業の営業許可が必要になるため注意が必要です。

菓子製造業

菓子製造業の定義は、以下の通りです。

“ パン製造業及びあん類製造業を含み、第26号(複合型そうざい製造業)及び第28号(複合型冷凍食品製造業)の営業を除く。”

以前は別々であった、菓子製造業とあん類製造業が統合されて菓子製造業となりました。パン製造業とあん類製造業を菓子製造業とし、いわゆる菓子類の製造業は含まれません。

また菓子製造業の許可があれば、購入された菓子やパンに飲料を付けて店内で提供したり、調理パンを製造することも可能になります。

乳製品製造業

乳製品製造業の定義は、以下の通りです。

“ 乳等省令第2条第12 項に規定する乳製品(同条第20 項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第40 項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業”

バターやチーズなどの固形物の乳酸菌を小分けする場合は、乳製品製造業ではなく小分け製造業の対象となるため注意が必要です。

清涼飲料水製造業

清涼飲料水製造業の定義は、以下の通りです。

“ 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業”

清涼飲料水製造業は、生乳を使わない乳酸菌飲料と清涼飲料水を製造する際に必要となる営業許可です。コーヒーやジュースなどの製造が含まれます。

食肉製品製造業

食肉製品製造業の定義は、以下の通りです。

“ ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」とする。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業”

水産製品製造業

水産製品製造業の定義は、以下の通りです。

“ 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第26号(複合型そうざい製造業)及び第28号(複合型冷凍製品製造業)の営業を除く。”

魚介類や水産動物、卵を主原料とする食品や総菜を製造する際に必要な営業許可です。以前は魚肉練り製品製造業の許可がないとできなかった、アジの開きや明太子、ちくわ、かまぼこなどの製造もできるようになりました。

水産動物には、魚や貝類、タコ、イカなどの魚介類に加えて、カエルやクジラ、カメなども含まれますが、わかめなどの海藻は含まれません。

液卵製造業

液卵製造業の定義は、以下の通りです。

“鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業”

食用油脂製造業

食用油脂製造業は、以前食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業と分かれていたものを統合した営業許可です。

食用油脂には、動物性や植物性の油、サラダ油、天ぷら油などが含まれます。食パンに塗ったり、製菓やパンなどを作る際に使用されるマーガリンやショートニングを製造する場合も食用油脂製造業が必要になります。

みそ又はしょうゆ製造業

みそ又はしょうゆ製造業の定義は、以下の通りです。

“みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業”

以前は分かれていたみそ製造業としょうゆ製造業が統合されて、みそ又はしょうゆ製造業になりました。味噌や醤油そのものを製造するだけでなく、味噌や醤油を主原料とする食品を製造する際にもみそ又はしょうゆ製造業の営業許可が必要です。

味噌や醤油を主原料とする食品は、調味みそや粉末みそなどの加工品や、たれやつゆ、だし入りしょうゆなどの加工品を指しています。

ただし味噌や醤油を大きな樽で購入して、小さな容器などに入れ替えて包装したりなどの単なる小分けは含まれません。

豆腐製造業

豆腐製造業の定義は、以下の通りです。

“豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業”

そうざい製造業

そうざい製造業の定義は、以下の通りです。

“通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第22号(豆腐製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)及び

第27号(冷凍食品製造業)の営業を除く。”

惣菜には、衣は付いているがまだ揚げていないコロッケなどのようにいわゆる半製品も含まれます。

複合型そうざい製造業

複合型そうざい製造業の定義は、以下の通りです。

“そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。”

食品の安全性を確保するために重要なHACCPに基づく衛生管理に取り組むことを条件に惣菜を製造する際に、一部の営業許可の取得が免除されます。複合型そうざい製造業で免除される営業許可は、食肉処理業と水産製品製造業、菓子製造業、麺類製造業です。

通常のそうざい製造業よりも高度な衛生管理が求められます。

冷凍食品製造業

冷凍食品製造業の定義は、以下の通りです。

“そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(※)を製造する営業をいい、複合型冷凍食品製造業を除く。”

惣菜を製造するだけならそうざい製造業の取得だけで問題ありませんが、出来上がった惣菜を冷凍品にして販売する場合は冷凍食品製造業の取得も必要となります。

冷凍食品にできるのは、食品や添加物などに規格基準が定められているので注意しなければいけません。

複合型冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業の定義は、以下の通りです。

“冷凍食品製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。”

複合型冷凍食品製造業は、HACCPに基づく衛生管理に取り組んで製造した複合型そうざい製造業で製造した惣菜を冷凍食品にする際に必要な営業許可です。

漬物製造業

漬物製造業の定義は、以下の通りです。

“漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。”

漬物製造業は、漬物や高菜漬けのように漬物と他のものを併せた漬物のような食品を製造する場合に必要な営業許可です。

密封包装食品製造業

密封包装食品製造業の定義は、以下の通りです。

“ 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号の営業を除く。)。”

はちみつや食酢などの製造には、営業許可が不要です。

食品の小分け業

食品の小分け業は、特定の営業で製造された食品を小分けして容器に入れたり、包装で包んだりするのに必要な許可です。食品の小分け業が必要な営業許可には、以下の通りです。

- 菓子製造業

- 乳製品製造業(固形物)

- 食肉製品製造業

- 水産製品製造業

- 食品油脂製造業

- みそ又はしょうゆ製造業

- 豆腐製造業

- 納豆製造業

- 麺類製造業

- そうざい製造業

- 複合型そうざい製造業

- 冷凍食品製造業

- 複合型冷凍食品製造業

- 漬物製造業

上記で紹介した営業で、製造と小分けを行う際は、製造過程の一部としての扱いになるため、食品の小分け業は必要ありません。

営業許可が必要となる営業には、上記以外にも酒類製造業や麺類製造業、添加物製造業、アイスクリーム類製造業などもあります。

【資格】食品衛生責任者

加工食品を含む食品を作って販売する際には、「食品衛生責任者」という資格を取得する必要があります。食品衛生責任者とは、食品の衛生上の管理について責任を担う人のことです。

- 設備の衛生確認

- 従業員の健康管理

- 衛生管理表の作成

- 食材の管理

などについて正しい知識を持ち、お店に反映させます。営業許可の届け出をするには、食品衛生責任者を1名配置する必要があるため、加工食品を販売するには、営業許可証と食品衛生責任者はセットで必要と考えておきましょう。

加工食品でネット販売をする際に知っておくべき食品表示に関する法律・条例

加工食品をネットで販売する際には、食品表示に関する法律や条例を守る必要があります。

ネット販売をする際に知っておくべき法律や条例は、以下の通りです。

- 食品表示法

- 景品表示法

- 米トレーサビリティ法

- 計量法

- 健康増進法

- 都道府県別の条例

それぞれ詳しく見ていきましょう。

食品表示法

食品表示法とは、購入する際に食の安全性を判断するために重要な表示のことです。食品表示法は、消費者にも分かりやすくするために、それまで複雑だった法律をひとつにまとめる目的で2015年に制定された法律です。

加工食品を販売する際には、加工者や販売者に対して、名称や原産地などの記載が義務付けられています。決められた食品表示基準を守らなかった場合は、消費者庁や農林水産省から指示や命令があり、それでも守らなかった場合は最悪罰金を科せられるおそれがあるため気を付けなければいけません。

表示する項目は、農産物や畜産物、水産業、加工食品などで異なります。詳しくは、消費者庁が公開する「食品表示ガイド」で確認できます。

参考:消費者庁|早わかり食品表示ガイド 〈事業者向け〉~食品表示基準に基づく表示~ 〈令和5年3月版〉

景品表示法

景品表示法は、商品の品質や価格、内容などを偽る表示を厳しく規制することで、消費者の利益を守るために制定された法律です。景品表示法では、消費者をだますような嘘や大げさな表示を禁止しています。

景品表示法が定める不当表示には、大きく分けて以下の3つがあります。

- 優良誤認表示:商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示

- 有利誤認表示:商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示

- その他 誤認されるおそれのある表示:一般消費者に認識されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示

不当表示は事業者側に故意や過失がなくても、不当表示であると判断されると措置命令が行われることがあるので、知らなかったでは済まされません。どのようなものが不当表示に該当するのかをしっかりと確認しておく必要があります。

米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法とは、お米を使った加工食品を製造・販売する際に守らなければいけない法律です。お米や米加工品にトラブルが発生した場合、流通ルートを特定するために、生産から販売、提供までの取引などを記録するのが目的です。

米トレーサビリティ法の対象品目となるのは、以下の通りです。

【米トレーサビリティ法の対象品目】

- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米

- 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等

- 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)

- 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

計量法

加工品を含む食品を販売する際に、内容量を正確に計量したうえで正しい数値を表示する必要があります。表示した内容量が実際よりも少なくても多くてもいけないので、計量法では誤差の範囲が定められています。

計量法で定められている品目と、密閉した際に表示義務があるものは、以下の経済産業省の「特定商品一覧」ページから確認できます。

参考:経済産業省|特定商品一覧

健康増進法

健康増進法とは、国民の健康づくりや疾病予防を積極的に進めていくために制定された法律です。

加工食品ではいわゆる健康食品で注意する必要があり、野菜や果物、加工食品など明らかに一般の食品と認識できるものに対して、健康保持増進効果などがあるという表示をすることを禁止しています。

参考:消費者庁|健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

都道府県別の条例

法律では決められていないものの、各都道府県が、独自の表示基準を設けているケースがあります。

例えば、東京都では特定の食品に対して表示すべき項目が定められています。

東京都が定める食品の品質表示で対象となる品目と表示すべき項目は、以下の通りです。

| 品目 | 表示すべき事項 |

|---|---|

| 調理冷凍食品 | 原材料配合割合 |

| 原料原産地名 | |

| かまぼこ類 | でん粉含有率 |

| 原材料配合割合 | |

| はちみつ類 | 品名 |

| 原材料の割合又は重量 | |

| カット野菜及びカットフルーツ | 加工年月日 |

出典:東京都保険医療局 食品衛生の窓|東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示

加工食品をネット販売するために押さえておきたいポイント

加工食品をネット販売する際には必ず押さえておきたいポイントがいくつかあります。

専用の調理室が必要

ご自身で加工食品を作る場合、衛生上の問題として自宅の台所で作ることはできません。加工食品を作るには専用の調理場所が必要です。営業許可の取得に関わってくる要件なので、自治体の保健所に調理場所と設備など、どのようなものが必要かを確認しましょう。

調理室を含め、加工食品を製造・販売する際の営業許可を取得する場合に必要となる設備を「設備要件」と言います。設備要件には、

- 共通基準

- 設定基準

があり、さらには自治体によっては製造する加工食品の種類で他の基準がプラスされる場合もあります。

加工食品には食品表示義務がある

加工食品を販売するには食品表示義務があります。その理由は、加工食品の安全性や栄養成分の情報を消費者に提供することは消費者の健康を守るために必要だからです。加工食品の表示は食品表示法という法律で定められています。

加工食品の表示は一般的に、

- 名称

- 原材料(食品添加物やアレルギー物質、遺伝子組み換えなども含む)

- 内容量

- 消費期限

- 保存法

- 製造者、販売者

- 栄養成分(カロリー、脂質、タンパク質、炭水化物など)

などを表示する義務があります。

ただし、小規模事業者が加工食品を製造・販売する場合は食品表示の省略は可能とされています。

すでに販売の許可を得ている企業に材料を提供し代わりに加工食品を作ってもらう場合は許可を得る必要がありませんが、それも品目によって販売だけでも許可や届け出が必要になることもあるので、保健所への事前確認をしておくと良いでしょう。

衛生管理の徹底

人の口に入る食品は、衛生管理がされていないものは消費者の健康を損なうリスクがあります。そのため、衛生管理に気を遣いましょう。食中毒や、食品への異物の混入などのリスクを防ぐために、食品衛生の知識を得ておくことも大切です。

ご自身では十分にできていると思っても第三者にチェックしてもらうことで改善点が出てくる可能性もあります。衛生管理については専門家にアドバイスをもらうのもおすすめです。

法令や条例を確認する

自治体によっては、加工食品の製造販売について独自の条例を設けていることもあります。ネット販売で守るべき法令・条例は先ほどご紹介しましたが、地域によって細かい部分が異なることもあるので、ご自身が加工食品を販売する地域の法令や条例は必ず確認するようにしましょう。

お客さまの購入につながるような商品説明をする

食品をネット販売する際、お客さまは実際に商品を手に取ることは不可能です。そのため、販売する加工食品の詳細な説明が大切になります。お客さまが安心して商品を購入できるよう、そして継続的に買ってもらえるよう丁寧な商品説明を心掛けましょう。

加工食品販売の営業許可を取るまでの流れ

ここからは、加工食品を販売する上で必要な、「営業許可の取得」の流れをご紹介します。

所在地管轄の保健所に行って相談する

まずは加工食品の製造および販売を行う所在地を管轄する保健所に行きましょう。お伝えしたように、自治体によって営業許可を得るための要件が異なる場合があります。もし、新たに製造販売の施設を作る場合は、着工前に図面を持っての相談がベストです。

保健所に相談した後に営業許可書類の作成をしますが、相談の時点で申請の手続き方法や食品表示ラベル、食品衛生責任者、設備要件などについて確認をしておくとその後がスムーズです。

営業許可書類の作成と提出

保健所での相談を終えたらすぐに営業許可書類の作成に移ります。営業許可書類の作成と提出は、ネット販売を始める1週間前までには終えておきましょう。

営業許可申請には許可証のほかに、

- 許可申請手数料(販売する商品の種類や自治体によって金額は変動します)

- 食品衛生責任者の資格を証明する書類

- 設備の配置図

などが必要になります。保健所との面談の際に必要書類が何かを確認しておくと良いでしょう。

施設検査の打ち合わせと確認検査を受ける

書類提出後、保健所の書類審査が行われ、施設検査日程の連絡が入ります。施設検査当日は保健所の食品衛生監視員による検査が入り、設備が不備なく基準に合致していれば食品営業許可証が交付となります。もし、不備があれば即改善を行い再検査が必要です。

営業開始

営業所許可証が無事交付されれば、いよいよネットショップが開設できます。加工食品をネット販売する際のポイントを確実におさえて、安心・安全な加工食品をお客さまにお届けできるよう準備をしてショップをオープンしましょう。

加工食品もあんぜんに販売!メルカリShopsとは

加工食品をよりあんぜんにお客さまのもとへ届けるなら、ネットショップデビューにもおすすめのメルカリShopsのご利用をご検討ください。ここでは、なぜメルカリShopsがおすすめなのか、特記すべきメリットをご紹介します。

月間2,300万人以上が利用するフリマアプリ「メルカリ」のお客さまに加工食品をアピールできる

メルカリShopsは、日本最大のフリマアプリ「メルカリ」の中にご自身のネットショップを開けるサービスです。フリマアプリ「メルカリ」の中に、メルカリShopsの商品もラインナップされるので、多くのお客さまにご自身の加工食品をアピールできるのが魅力です。

「クールメルカリ便」を使えば加工食品もあんぜんにお客さまの元へ届く

メルカリShopsには、「クールメルカリ便」という発送方法があります。これは、冷蔵や冷凍が必要な商品をあんぜんでお得に配送できるサービスです。加工食品を新鮮な状態でお客さまの元に届けたい、暑い時期の加工食品配送は不安、という方はぜひ「クールメルカリ便」をご利用ください。

※「クールメルカリ便」をご利用の場合、匿名配送はできません

※「クールメルカリ便」で発送する際、お客さまご自身で商品の予冷をしていただきます。

- 冷蔵商品の場合:10℃以下で6時間以上

- 冷凍商品の場合:マイナス15℃以下で12時間以上

複数のスタッフアカウントでひとつのショップを運営できる

メルカリShopsでは、ひとつのショップを複数のスタッフアカウントで運営できます。この機能では、オーナーとスタッフと、権限レベルを分けられます。商品や注文、売上の管理などはショップオーナーが行い、発送やお客さまからの問い合わせなどの作業をスタッフが行うなど、仕事の割り振りをできるので、発送作業が多いショップにとっては便利な機能です。

スタッフアカウントの登録方法などの詳しい情報は、以下の記事をご確認ください。

📔:1つのショップを複数スタッフアカウントで 運営できるようになりました

過去に注文してくれたお客さまのリピート注文が分かる

メルカリShopsでは、過去にご自身のショップで商品を購入したお客さまが分かる、「リピーター」表示機能があります。リピーターかどうかは、注文管理の各取引画面から分かり、購入回数も表示されます。

この機能は、リピーターのお客さまに対してお礼のメッセージを送ったり、はじめて購入するお客さまとは別のコミュニケーションをしたりするのに便利です。

通知機能を通じて新着情報を届けられるので購入につなげやすい

メルカリShopsでは、「いいね!」やフォローをしてくれているお客さまと、通知機能を通じてコミュニケーションを取ることができます。通知機能では、新商品やセールなどの新着情報が自動的に届く仕様。

「タイムセール」や「ショップクーポン」などの販促機能が充実している

メルカリShopsには、お客さまにアプローチをして購入を促せる機能が数多く搭載されています。

例えば、タイムセール機能はお客さまの注目を集めて購入につなげるのに便利な機能です。セールを開催すると商品ページに、割引後の価格や割引率などが分かりやすく表示されるため、一目でお得感を伝えられます。

またセール中は、目立つ場所に一覧で表示されるので、新規顧客の獲得につなげやすくなります。

ショップページ編集で売り出したい商品を目立たせれば商品をアピールできる

ショップページ編集を活用すれば、お客さまが商品を探しやすいショップページを作ることができます。商品の表示順番を入れ替えたり、同じジャンルの商品をひとつにまとめるといったアレンジが可能です。

例えば、現在販売中の商品や、セール中の商品をひとつにまとめて、タイトルを付けてショップページの上部に表示しておけば、はじめてショップに来たお客さまにも見つけてもらいやすくなります。

また加工食品の場合、タイミングによっては売り切れが多くなることもあるでしょう。売り切れている商品でも、ソールドアウトの状態でショップページに残しておくのがおすすめです。

Web版メルカリShopsなら商品数が多くても登録・管理がスムーズに行える

メルカリShopsは、スマホだけでなくPCやタブレットからも操作が行えるWeb版をご用意しています。商品の登録や管理を効率的に行える、Web版だけの便利な機能が揃っているため、特に商品数が多いショップには大変おすすめです。

例えば、Web版ならではの機能としては、「商品の一括登録・編集」「注文内容のCSVダウンロード」「売上明細のCSVダウンロード」の3種類があります。

商品の一括登録・編集

商品の一括登録機能を利用すれば、CSVファイルを使って、最大1,000商品まで一度に登録可能です。商品をひとつずつ登録する作業に比べて、大幅に時間と労力をカットできます。

注文内容のCSVダウンロード

Web版メルカリShopsでは、注文が入った商品を一覧でダウンロードできる機能が搭載されています。

注文内容には、注文が入った商品それぞれの発送手段や発送先住所が記載されているので、多くの注文が入っても、どこにどの商品を発送すれば良いか、すぐに確認できます。

売上明細のCSVダウンロード

売上明細では、選択した期間に売れた商品の価格・配送料・販売手数料などが一覧で表示され、売上管理がしやすくなるでしょう。

売上明細は売上の把握だけでなく、ショップの現状把握や改善をする際の分析にも役立てられます。

初期費用・月額利用料が無料!低コストで運営できる

売れやすい環境・機能が揃ったメルカリShopsですが、利用料金も始めやすい金額となっています。

メルカリShopsは初期費用・月額利用料が無料でお使いいただけます。ショップの導入にまとまった資金を用意する必要がなく、低リスクでネットショップに挑戦できます。

メルカリShopsでかかる費用は「販売手数料」と「振込手数料」の2種類のみとなっています。

- 販売手数料:商品価格の10%。商品が売れた後に売上金から差し引かれます。

- 振込手数料:1回200円。売上金を口座へ振り込むときにかかります。

困った時には「メルカリShopsガイド」で悩みを解決できる

メルカリShopsを運営する中で何か困ったことがあれば、「メルカリShops ガイド」をぜひご活用ください。

「メルカリShops ガイド」では、ショップを運営するうえでの疑問点や不明点に関する答えや、各機能の活用方法、トラブルの解決方法などをわかりやすくまとめたコンテンツが充実しています。

加工食品販売は許可などの流れを把握してから行おう

加工食品をネット販売するには、さまざまな重要ステップを踏んでいく必要があります。それは、お客さまにあんしん・あんぜんに商品を届けるのに大切な作業です。加工食品をネット販売する際には許可や資格などの流れを把握して確実に行っていきましょう。

またネット販売を始めるなら、ネットショップ初心者でもかんたんに売れるショップが作れるメルカリShopsを活用するのがおすすめです。メルカリShopsなら、最低限のコストのみで加工食品が販売できるため、気軽にネット販売に挑戦できます。

加工食品のネット販売を考えているなら、ぜひメルカリShopsのご利用を検討してみてください。

メルカリShops法人開設まるわかりガイド

- 月額・年額無料

- 手数料は販売価格の10%と売上金を振り込む際の振込手数料のみ

- 最短2日で審査完了

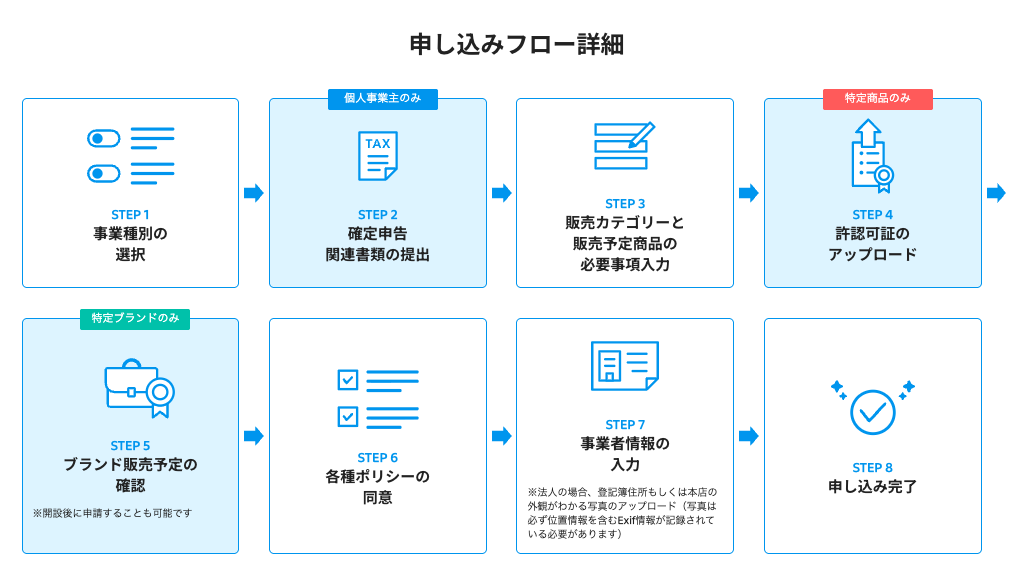

ショップ開設申請時に準備するもの(※2025年10月時点)

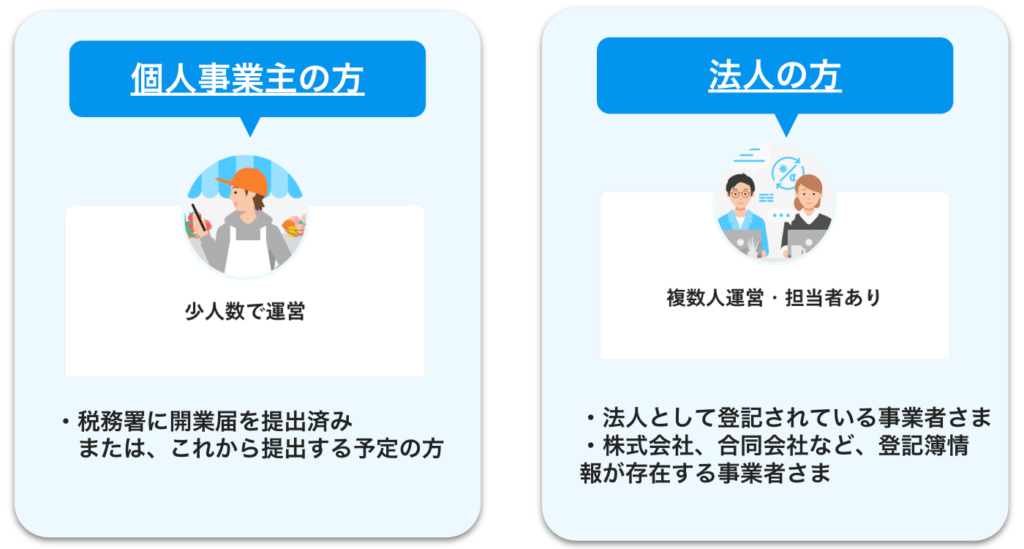

メルカリShopsでは、「個人事業主」と「法人」の2つの種別でご登録いただけます。ご自身の状況に合わせて、必要な準備をご確認ください。

<法人の方>

- 事業者情報

- 登記簿に記載された代表者情報

- 売上金の振込口座情報※1

- 許認可証・許認可証画像※2

- ブランド審査手続きに必要な情報・書類※3

- 法人についての情報(登記簿住所もしくは本店の外観がわかる写真)※4

- メルカリShops登録情報・運営者情報

- 購入者へ表示する内容

<個人事業主の方>

- 許認可証・許認可証画像※2

- ブランド審査手続きに必要な情報・書類※3

- 売上金の振込口座情報※5

- 本人情報/本人確認書類の画像

- 個人事業主についての情報※6

- メルカリShops登録情報・運営者情報

- 購入者へ表示する内容

※1:法人名義の口座が必要です

※2: 許認可証が必要な商品を販売するには、ショップ開設時・情報変更時・許認可が必要な商品の出品時に許認可証の両提出と必要情報の入力が必要です

※3:当社定のブランド商品を販売する場合、必要事項の入力や書類の提出が必要です

※4:2025/10/22以降順次

※5:口座名義は個人事業主本人の名義または屋号を指定してください

※6:過去2年以内の所得税青色申告決算書・確定申告を税務署に提出したことを証明するためのスクリーンショット・メルカリShops以外の販路情報・ECサイト未運営の場合、実店舗の外観/住所がわかる写真のアップロードする必要があります

最新情報はメルカリShopsガイドをご確認ください。

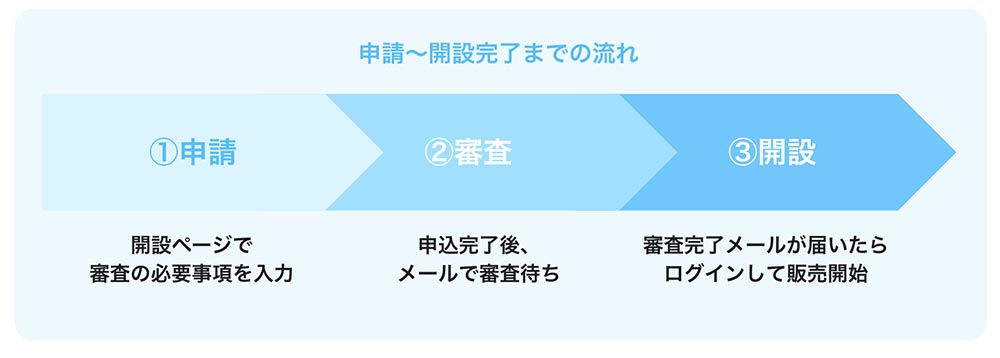

審査は最短2日!スマホ・PCから申し込みが可能

リンク先より、申し込みから利用開始までは3ステップ!

また、食品・酒・中古品・化粧品・弊社指定ブランドなどをお取り扱いの場合は、以下が必要な場合があります。

事業者向けの便利な機能が充実!

2,300万人以上が毎月お買い物を楽しむフリマアプリ「メルカリ」市場に出店できるメルカリShopsでネットショップ運営に挑戦しましょう!

![[V68_MS_757]食品ECで成功するには?メリット・注意点と売上を伸ばす活用術を徹底解説](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/02/食料品のECサイト-300x158.jpg)

![[V76_MS_804]【2025年最新】加工食品のEC販売を成功に導く完全攻略ガイド!必要資格や手順を徹底解説](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/11/名称未設定のデザイン-7-300x158.jpg)

![【V65_MS_751]リユース業界における効果的な販促戦略を解説!成功のコツとポイントを分かりやすく紹介](https://jp-news.mercari.com/contents/wp-content/uploads/2025/01/名称未設定のデザイン-5-300x158.jpg)